2020年9月,习近平总书记在第七十五届联大一般性辩论上宣布:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”

今年是“双碳”目标提出的第五年,如期实现碳达峰、碳中和,是中国向世界作出的庄严承诺,也推动着我国经济社会发生深刻变革。

一场东西联动的能源变革,正为高质量发展注入绿色动能。

“沙戈荒”变身能源“新粮仓”

“没想到,我们以前防着的烈日、躲着的强风,现在都成了值钱的宝贝——新能源。”86岁的齐鹏效曾是柴达木盆地一名石油工人。

1957年,齐鹏效从甘肃来到青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖镇工作。他回忆,在那个年代,只有脚下的石油算得上“聚宝盆”的宝贝。

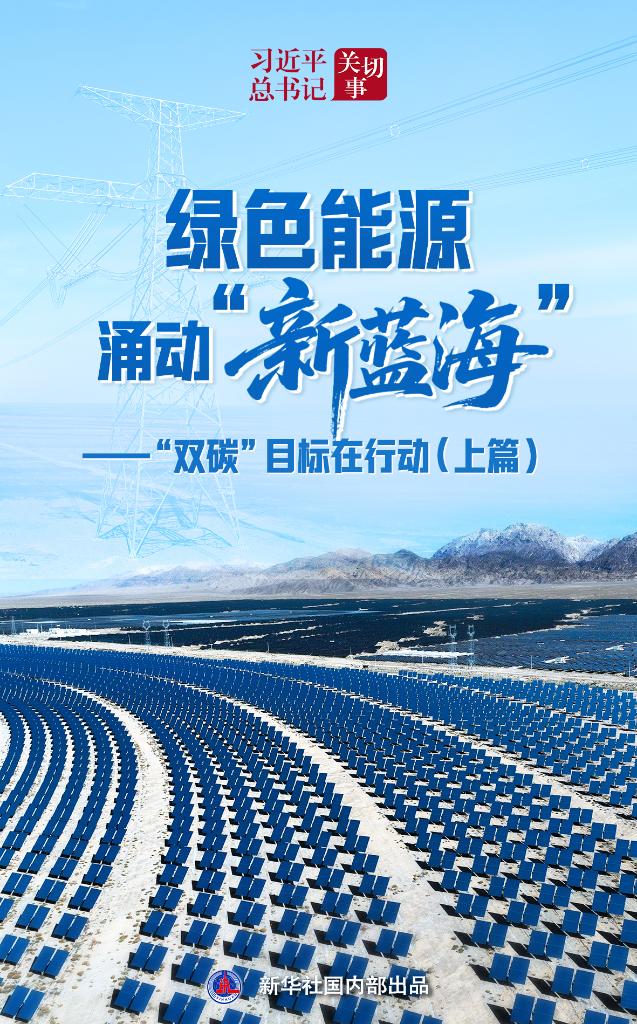

如今,烈日下,连绵的光伏板如同一片蔚蓝海洋,覆盖无垠黄沙;劲风中,风力发电机的巨翼缓缓旋转,在沙漠中筑起一片“白色森林”;更有那巍然屹立的光热塔,发出耀眼光芒……昔日的沙漠、戈壁、荒漠摇身一变,成为能源“新粮仓”,柴达木盆地迎来新能源时代的繁荣。

2021年,习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议。会议指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,“要构建清洁低碳安全高效的能源体系”“深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统”。

位于海西州格尔木市的三峡能源青豫直流二期100兆瓦光热工程,是青海首个100兆瓦光热发电项目。今年4月,项目完成全系统投运发电,标志着国内高海拔地区光热发电规模化应用实现“从0到1”的突破。

图为格尔木市三峡能源青豫直流二期100兆瓦光热工程。新华社记者 杜笑微 摄

“作为新一代‘挖宝人’,能参与和见证从化石能源到新能源开发利用的转变,我们感到很自豪。”项目经理蒋军胜说,项目投产后年发电量预计达2.271亿千瓦时,可满足18.93万户家庭清洁用电需求,每年可减少二氧化碳排放22.63万吨,相当于人工造林18.86万亩带来的生态效益。

在作为全国能源资源战略保障基地的新疆,保障国家能源安全的不仅有“疆煤”,还有广袤的沙漠、戈壁、荒漠。截至今年6月,新疆电网总装机达2.19亿千瓦,其中新能源装机达1.28亿千瓦,占比58.45%,今年上半年新能源外送电量占总外送电量的三成以上。

“十四五”以来,我国多次强调加快推进“沙戈荒”地区大型风电光伏基地建设,新增装机超过1.3亿千瓦。与普通风光大基地相比,“沙戈荒”风光大基地不仅能提升新能源供给能力,还可降低建设成本、修复生态环境、带动地方经济发展。根据规划,到2030年我国“沙戈荒”大型风电光伏基地总装机将达到4.55亿千瓦。

“西电东送”有“新篇”

跨越1500多公里,仅需5毫秒,来自青藏高原的绿电便能通过“电力高速”闪送至中原大地。

“这是什么概念?一眨眼的工夫,电流可以在青海与河南之间跑上几十回。一秒钟输送的电量够河南一个普通家庭使用一年。”在青海省海南藏族自治州的±800千伏特高压青南换流站,工作人员芦金龙介绍,这里是世界首条以输送新能源为主的特高压输电大通道——±800千伏青豫特高压直流输电工程的起点。

旨在改变东西部能源与经济不平衡状况的“西电东送”,是我国能源发展的重大战略。在“双碳”目标推动下,这一战略有了“新篇章”。

近年来,青豫特高压直流输电工程建成投运后,源源不断的绿电让河南人民共享“减碳红利”。“西电东送”不只是简单的能源支援,更通过绿电供给,助力东部地区能源结构调整。

“光伏电、水电等清洁电能汇集到换流站后,交流电变成直流电,大大减少了输送过程中的损耗。”芦金龙说,据估算,有了这条输电大通道,河南每年可减少燃煤消耗超1500万吨,减排二氧化碳超2500万吨。

图为±800千伏特高压青南换流站(无人机照片)。新华社记者 孙瑞博 摄

如今,通过多条电力通道,青海绿电外送范围已扩展至16个省份,北京大兴机场、粤港澳大湾区、杭州亚运会等都用上了青海绿电。

2024年4月,习近平总书记在主持召开新时代推动西部大开发座谈会时指出,“加快建设新型能源体系,做大做强一批国家重要能源基地”“加强管网互联互通,提升‘西电东送’能力”。

今年6月,作为我国首个“沙戈荒”新能源外送基地,新疆天山北麓戈壁大型风电光伏基地首批2台100万千瓦煤电机组投产发电,通过“风光火热储一体化”模式,实现新能源高比例外送;9月,西藏绿色电力首次跨区域输送至上海,首笔交易电量785万千瓦时绿电可助上海减排二氧化碳6.01万吨……“西电东送”的故事持续“上新”,对于优化电力资源配置、推动区域协调发展意义重大。

近年来,一批电压等级高、输送容量大、输送距离远、技术领先的特高压输电工程相继投产——

准东—皖南±1100千伏特高压直流输电工程、乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程、白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程……一条条“电力高速公路”连接起能源基地与负荷中心,为经济发展“出力添绿”。

截至目前,我国已建成投运数十项特高压交直流工程,跨省跨区输电能力超过3亿千瓦。在特高压工程加持下,我国可再生能源装机规模由2012年的3.13亿千瓦增长到2025年的超20亿千瓦。

新能源产业澎湃绿色发展动能

渤海之滨,大连融科储能技术发展有限公司生产车间里,机器人往来穿梭;展示车间里,紫、绿、蓝等颜色的钒电解液代表用于不同电池的原料……“双碳”目标引领下,这家企业正驰骋在发展蓝海中。

融科储能成立于2008年,17年来专注于钒液流电池储能技术研发与储能装备销售。

“企业早期发展很难,尽管有顶尖技术支撑,但研发产品市场不认,先后投入20亿元研发资金难以回收。”融科储能总工程师刘宗浩回忆。

转机发生在“双碳”目标提出后。风电、光伏产业迅速崛起,新型储能成为实现“双碳”目标不可或缺的一环。“‘风光’发电虽好,但‘靠天吃饭’,有波动性、随机性。储能设备就像‘大型充电宝’,把能源存起来,在需要的时候释放,从而有利于维持新型电力系统的平衡与稳定。”刘宗浩说。

顺势而为,融科储能一路成长,目前已拥有全球最大的钒电解液生产基地,钒电池产品占全球市场60%,钒电解液销售占全球市场80%。今年,企业独立承接的三峡200兆瓦/1吉瓦时储能电站交付完成,推动钒液流电池行业迈向发展新阶段。

2024年6月15日在大连融科储能技术发展有限公司拍摄的全钒液流电池系统。新华社记者 杨青 摄

“双碳”目标的提出,不仅推动储能行业快速发展,也带动了许多新兴产业。

习近平总书记指出,推进“双碳”工作,必须坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则,更好发挥我国制度优势、资源条件、技术潜力、市场活力,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局。

在青海省察尔汗盐湖,一艘艘采盐船游弋,这里是我国最大的可溶性钾镁盐矿床。

“总书记指出,绿色发展是高质量发展的底色。目前,我国在盐湖提锂方面已做到世界领先,助力我国新能源发展在绿色环保、节能降碳上走在前列。”青海盐湖蓝科锂业股份有限公司总经理张成胜介绍,锂被誉为“白色石油”,是电池、光电等新能源领域的关键材料,关系我国新能源产业的核心竞争力,企业正专注盐湖提锂技术攻关,目前已研发出成套自主知识产权的提锂工艺。

依托青海丰富的盐湖锂资源,西宁市已初步形成覆盖锂资源开发、电池材料、电芯制造及储能应用的完整产业链,成为国内重要的锂电产业高地。比亚迪、宁德时代、诺德等锂电企业相继在这里落户。

统计数据显示,“十四五”以来,我国光伏组件、锂电池产量分别增长3.7倍、6.4倍以上,新能源汽车产销量连续10年全球第一。

“生态文明建设功在当代、利在千秋”,习近平总书记的殷切嘱托,正化为落实“双碳”目标的生动实践。五年间,中国以全球最大、发展最快的可再生能源体系,诠释了生态文明建设的“中国速度”。

绿色动能奔涌,正为美丽中国铺展新画卷。

领衔记者:孙爱东

文字记者:汪伟、刘梓桐、解统强、杜刚

策划:张晓松

主编:姜潇

统筹:冷彦彦、刘梓桐

海报制作:栾若卉

新华社国内部出品